|

(※長いので記事を上下に分割しています。タイトルとエディトリアルデザインについては(上)をご覧ください)

初谷むいの懐疑と解答

では、もう少し踏み込んだ分析をしてみます。

『朝になっちゃうね』には十九首の短歌のほかに、一篇の「歌序」とでもいうべき文章が収められています。 恋人か親友か、親しい相手に内心で語りかける体裁をとっており、いまは一緒にふざけて笑っているけれど、いつか一緒にいられなくなる日がくることを予感している……といった内容です。気になるところがあったので、一部を抜粋してみます。 あーあ、といったらあーあ?と返されたことがあったよ。特に理由なんてないんだ。伝わる言葉なんてない。わたしたちは横にいたっておんなじものをおんなじ目で見ることはできないし、あなたはいつか、とおくにいくんだろう。 いつかだいすきなひとが、できるでしょう。これはおそらく、予言だ。祈りだ。あなたはいつまでもあなたらしくあるだろう。わたしはそれがとてもうれしい、いつかほんとうの言葉で話せる日が来たら、わたしはまっさきに、それをあなたに伝えます。らびゅう。ずっと、げんきでいてね。

「特に理由なんてないんだ。伝わる言葉なんてない」と、他者との間に横たわる埋めがたい溝について語るとき、詩人は二重ないし三重の否定を経験しています。(I)言語の有限性と、(II)主体の有限性、そして(III)主体の不確実性です。

(I)言語の有限性に関して言うならば、近代のロマン主義芸術が志向したような、あらゆる形式から離れたおのれの内的感情の表出そのものであるような「言葉」は、この詠者にとって現実的ではないということです。 しかし、かりに内的感情や自己存在とぴったり符合するような「言葉」が存在するとして、それが「伝わる」という保証はどこにもない。これが(II)主体の有限性です。「わたしたちは横にいたっておんなじものをおんなじ目で見ることはできない」というのは、自己は永遠に自己でしかありえず、他者との間には共役不可能なものが残り続けることへの感覚だといえるでしょう。 (III)主体の不確実性というのはこの両者に関わるものです。「特に理由なんてないんだ」というのは、他者につたえるべきおのれの根拠がないということにほかなりません。ロマン主義的な「自我」は、ロマン主義―表出主義的な「言葉」と不可分であるとして、われわれは後者なしに前者を維持することがはたして可能なのでしょうか。

われわれは自己という檻に閉じ込められ、そこから抜け出ることはできない。しかしその檻の中に閉じ込められているのはほんとうに「わたし」でしょうか。もし、鉄柵の奥には空虚しかないとすれば……。

しかしながら、詩人は「いつかほんとうの言葉で話せる日がきたら」とも語っている。そこには近現代の芸術における「真正さAuthenticity」への志向がはっきりと踏襲されています。ようやく、ここに僕のこの詩人にたいするシンパシーの輪郭を明らかにすることができます。それは懐疑の果てにある希望です。 水母の骨

詩人は短歌雑誌『ねむらない樹』の別冊企画に、「わたしたち歴史のこどもです」と題したエッセーを寄稿しています。そこではこのように書いていたのでした。

世界は変わりつづける。わたしは世界の中にいる。海のかたちだって、百年後はにはまったくちがうだろう。誰だって歴史の中にいて、過去の歌は読めるだけでもう増えない。しかし、わたしたちが歌を作る限り未来に歌は存在しつづける。それは希望だと思う。(『ねむらない樹 別冊 現代短歌のニューウェーブとは何か?』2020年、書肆侃侃房、p.243)

詩人は、自分の志す口語短歌なるものが、いまから三十年ほど前に生まれた「ニューウェーブ」と呼ばれる運動の産物だと知ったとき、「えっ、世界ってもう変わってたの」「わたしは整備されたあとの海を漂っているらしい」と驚いたといいます(同上)。

芸術における「創造」が、「わたしらしさ」の十全な表現とイコールにみなされるようになった過程についてはC. テイラーが指摘した通りですが、歴史のなかに位置づけられることで、若き詩人の野心は挫かれ、自己を自己たらしめるよすがを失い、ただ「海を漂う」ことしかできなくなる。 「書き尽くされている」という絶望的現実を前にして、それでも「わたしにしかできないことをしたい」という願いの、なんと弱々しく頼りないことか。

しかし詩人は「書く」ということを選んでいます。

あるいは極私的な領域へと退却してしまって、「自分だけに分かることば」で「自分だけに宛てて書く」という自己陶酔に耽ることもできたのに、その誘惑を撥ねつける。「いつか本当の言葉で話せる日が来たら、わたしはまっさきに、それをあなたに伝えます」と語る。 西洋古典学者の逸見喜一郎先生は、「韻律とは音の文法である」とした上で、「韻律は作品の成立に縛りを与える。その縛りがあることから、ことばはいっそう先鋭な意識で選ばれる」と述べておられました(『ラテン文学を読む』岩波書店、2011年。p.vii)。 ひょっとすると、現代口語短歌の魅力というのもこのあたりにあるのかもしれません。歌人たちは定型の無批判的な踏襲を拒み、口語と四拍子説によって限りなく韻律の放棄に近づきながら、しかしおのれの自由な言葉への疑いも失っていない。形式への懐疑と、「私」への懐疑という一対の合わせ鏡のなかで、世界はふたたび無限の像を結びはじめる。 「ほんとうの言葉」のありかを示すもの、きっとそれは終わりなき懐疑であり、自縛であり、にもかかわらず書き続ける決意です。僕はここにこそ現代の希望があるといいたい。 ちなみに僕がこの本のなかから、タイトルのほかにもう一首選ぶとするならば、 その顔じゃまぶしいのかわたしを好きなのかわからない夜の自販機の前 がよいと思います。 眩しさに目を細めた表情と、照れかくしの微笑みとを重ね合わせる発想の見事さはもちろんのこと、私的でちいさな世界の、ほんの一瞬のできごとが、「まぶしいのか」「好きなのか」というイ段音と疑問形の特徴的な反復によって、夜の街というひろびろとした世界に接続されてゆくのは爽快です。個別的なものと全体との併存——なにもかもが疑いうるとしても、ここにはすくなくとも信じるに足るものがある。 もちろん歌とともにグラフィックも美しいので、ぜひ実際に手にとってご覧になることをおすすめします。 夢幻はこちらへやってくる

さて、僕は冒頭で、この本『朝になっちゃうね』には「夢幻的」な美しさがあると書いたのでした。今にしてみれば、そこにすべての解答は準備されていたのかもしれません。

「夢幻」ということばは、フィクションとしての「幻想」と対比するとき、その現実的条件としての性格をあらわにします。幻想はたとえば「幻想文学」というように、それが幻想であると意識されるかぎりにおいて、われわれに無限の可能性をひらいてくれる(そうでなければ「あいつは幻想を抱いている」などと非難されてしまう)。一方で、それと意識しながら夢や幻を見るということは、われわれの有限な自我に対する挑戦といえるでしょう。 夢幻はこちらへやってくるもの、幻想はこちらから出向いてゆくものとでもいえるでしょうか。 夢幻であると知りながら掴もうとせずにはいられない美――その途方もなさ。

ずいぶんと長くなりましたが、真剣に向き合うに足る一冊だったことは間違いありません。

しかし、こういうZINEという形態も面白いですね。文学フリマの理念にぴったりかもしれません。 夜も深まってきたので、今日はここまで。 それではごきげんよう。

石田幸丸(習作派編集部)

(おまけ:ポップミュージック)

0 コメント

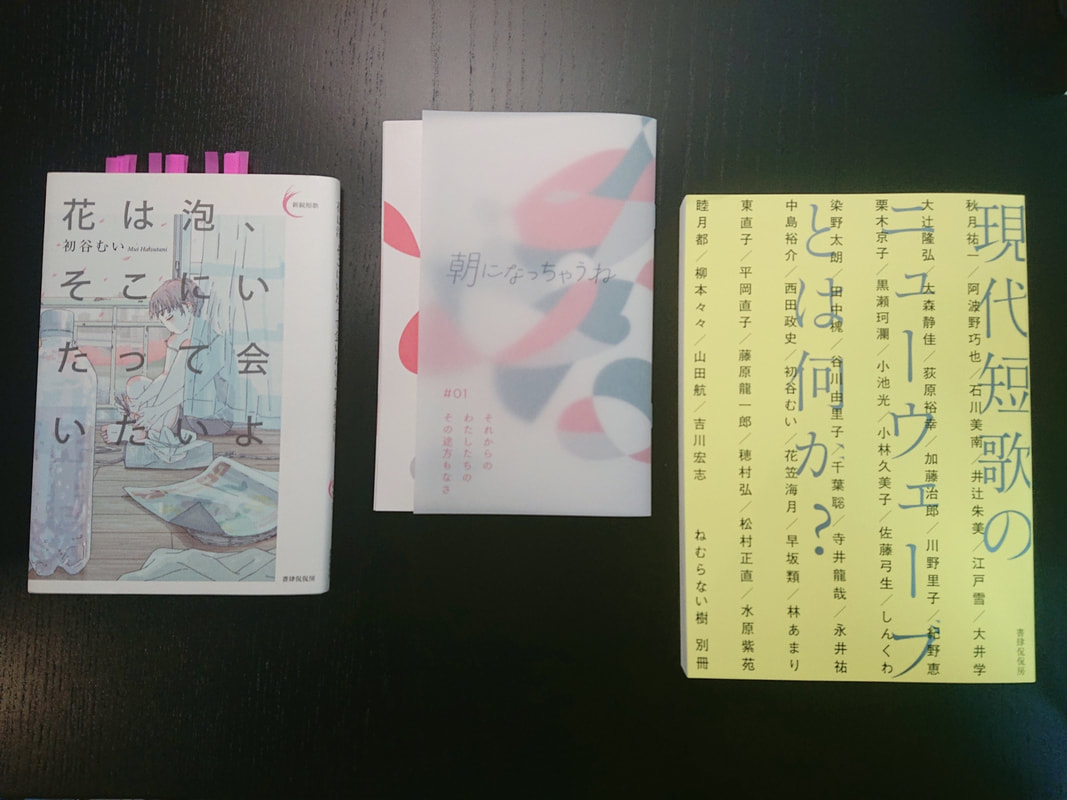

昨年秋の文学フリマ、当日僕は残念ながら参加できず(ご挨拶できなかった皆様すみません)、久湊に頼んで買ってきてもらったのが、このZINE『朝になっちゃうね』です。 初谷むいさんによる文――口語短歌のようでも、自由律詩のようでもある言葉と、 横井もも代さんによるデザイン――夜明けに羽ばたく鳥のようにも、バスタブに浮かぶ花びらのようにも見える幾何学模様の装丁とが、夢幻的な美しさをみせる一冊です。 ――いや、これでは何も言っていないのと同じことですね。 「なんだかよくわからないけど良い」という陳腐な感想を書くことは憚られたものの、僕自身まだこの本のことをよく掴み切れていません。だからこそ、あえて記事にしてみようと思います。 正体を見極めるために書く、という怠惰な書評にもいくばくかの価値を見出してくれる読者の寛大さを信じて。 書名についてまずはこのなんとも秀逸なタイトルについて。 この『朝になっちゃうね』には、「#01 それからのわたしたちのその途方もなさ」という副題がついています。 おそらくここに短歌の詩型意識があることは間違いないでしょう。 どういうことか。歌人の山田航さんの言葉を参照してみます。 「短歌4拍子説」というものが現代ではかなり浸透しており、短歌は厳密に言えば5・7・5・7・7ではなく4拍5小節のリズム内なら何をやってもいい詩型であると捉えたうえで作られている短歌が現代にはたくさんある。 補足すると、短歌には5・7・5・7・7の韻律の原則からあえて外れる「句またがり」という技法がありますから、それを用いて、五小節のなかで(ときにはそこからも外れながら)自由に詠むことが可能になっているということでしょう。 仮にこの本のタイトルを定型どおりに切ってみると、 (5音)あさになっ となり、初句と二句、四句と結句のあいだで文節が句を「またがって」いることが分かります。 (※短歌では撥音「っ」は1音とし、拗音「ゃ、ゅ、ょ」は音に数えません) なお、いま僕は二句の音数を揃えるために、本の号数表記と思われる「#01」に無理やり「ぜろいち」という音をあてています。そうすることによってなじみ深い三十一文字の詩型を回復できますし、「ぜろに」や「ぜろさん」を予感させることで、「朝になっちゃうね」という台詞に続くいくつものパラレルワールドの存在を示すこともできる。 しかし、ひょっとするとここではあえて「読まない」という勇気が求められているのかもしれません。どういうことか。 あさになっちゃうね/◯◯◯◯/それからの/わたしたちの/そのとほうもなさ ◯◯◯◯は四拍分の休符だと思ってください。 「朝になっちゃうね」と呟いたあとの沈黙、無言の「間」がそこにあるのです。 場末のホテルに泊まって、夜通し起きていたふたりが、白み始めた窓の外をみてふと「朝になっちゃうね」とつぶやく。徹夜してしまった重たい頭で、新しく始まろうとしている一日のことを考えて、とほうもなくなる。 音響工学では、無音の部屋でマイクを用いて録音したときの「サーッ」という音を「ホワイトノイズ」と呼ぶそうですが、まさにこの「間」はそれに等しい、無言の音声的表現なのです。これは定型詩でなければできないことです。決められた五七五七七という韻律があってはじめて可聴化されるギャップなのですから。 そしてこの休符(全休符)を挟むことによって、詩は現代短歌における五小節の原則をも維持しえています。なんと周到で緻密な、そして洗練された表現であることでしょう。 大胆、さらに大胆、そしてつねに大胆。山田氏は、以下のように述べて、初谷さんの作風が現代短歌における「リズム感覚の革命」であると評しています。 「短歌4拍子説」を歌人たちが内面化したのは西洋音楽の感覚が日本中に行き届くようになってからだろう。(中略)しかし西洋音楽のリズム感を身につけて4拍子を使いこなしてきた現代歌人たちですら、「休符」をうまく使いこなすことはこれまでなかなか出来ていなかった。初谷むいは「休符」の力を使いこなそうとする新しいリズム感に挑戦しており、そしてそのベースになっているのは現代のポップ・ミュージックのセンスではないかと思われる ポップ・ミュージックのセンス、というのが何のことを指すのか、僕にはまだ理解できていませんが、たとえばポップ音楽の大部分は、4拍子かつ「8ないし4小節」をひとまとまりとして作曲されていますから、「朝になっちゃうね」において、二句目がまるっと落ちて「4小節」に接近していることもまた必然なのかもしれません。 とはいえ、ここで注意しなければならないのは、この無言の「間」=「途方もなさそのもの」ではないということです。もしそうだとすると、 朝になっちゃうね/◯◯◯◯(=途方もなさ)/それからの/わたしたちの/その途方もなさ と、二重に「途方もなさ」について詠み込んでいることになってしまう。ですから、この「間」というのは、あくまで「次第に明るくなってゆく窓をふたりが眺める」時間でなければならない。途方もなさはその後にやってくる感情です。 換言すれば、作者はここで巧みに休符(=書かないこと)を用いてみせていますが、しかし鍵となる心理、すなわち「途方もなさ」については、はっきりと言葉にしているということです。「書かないことで書く」というようないたずらに敗北主義的な破調ではなく、あくまで「書く」、すなわち言語への透徹した意識があることを忘れてはいけないように思います。 有色雑音ところで、ホワイトノイズ、と書いたのには、もうひとつ理由があります。 それは横井もも代さんによる装丁の素晴らしさを伝えるため。 この本の表紙は、幾何学模様の印刷された紙のうえに、大きさの異なる半透明の紙が重なるつくりになっています。トレーシングペーパー的なアレです。 このトレーシングペーパー的なアレをパタパタ開いたり閉じたりすると、背景の模様がぼんやり浮かんできたり、消えたりするのですが、これがなんとも美しい。少しだけ開けられた窓のむこうに、早朝の街の色づかいが見えてくるようです――夜明け前のひときわ暗い空のような濃紺と、今はまだ地平線のむこうで準備されている朝陽のようなローズピンク、そして無機質なコンクリートを思わせるグレー。夢見るような曲線によって描かれたビフォア・ドーンの世界です。 だとするならば、このうっすらと白い半透明紙は、そんな夜明けの窓のこちらがわに広がる親密な世界――「朝になっちゃうね」を包み込む沈黙――の卓抜な表現とみることができるでしょう。 そして、そこに書かれたタイトルロゴもまた、よくできています。大きさの不揃いな、すこし傾いたレトロな書体は、無邪気で楽しげなようにも、追憶のせつなさを宿しているようにも見えます。気心の知れた友達どうしのじゃれあうような「朝になっちゃうね」なのか、これで最後と決めた夜をすごす恋人たちの「朝になっちゃうね」なのか……そうして訪れるいくつもの「途方もなさ」に思いを馳せることは、まったく幸せな読書というほかありません。 血と涙さて、内容の分析に入りましょう。

しかし、どのような切り口で書いたものでしょうか。だいたいが短詩型文学というものは、語られるものよりも、余情として示されるものの方が必然的に多くなるわけですから、評者の側にも肉を斬らせて骨を断つようなきびしい覚悟と選択がなければなりません。 だとするならば……初谷むいという歌人の言語操作における洗練については上でひとまず論証しえたものとして、次はその目指すものについて考えてみるのがよいかもしれません。 |

RSSフィード

RSSフィード